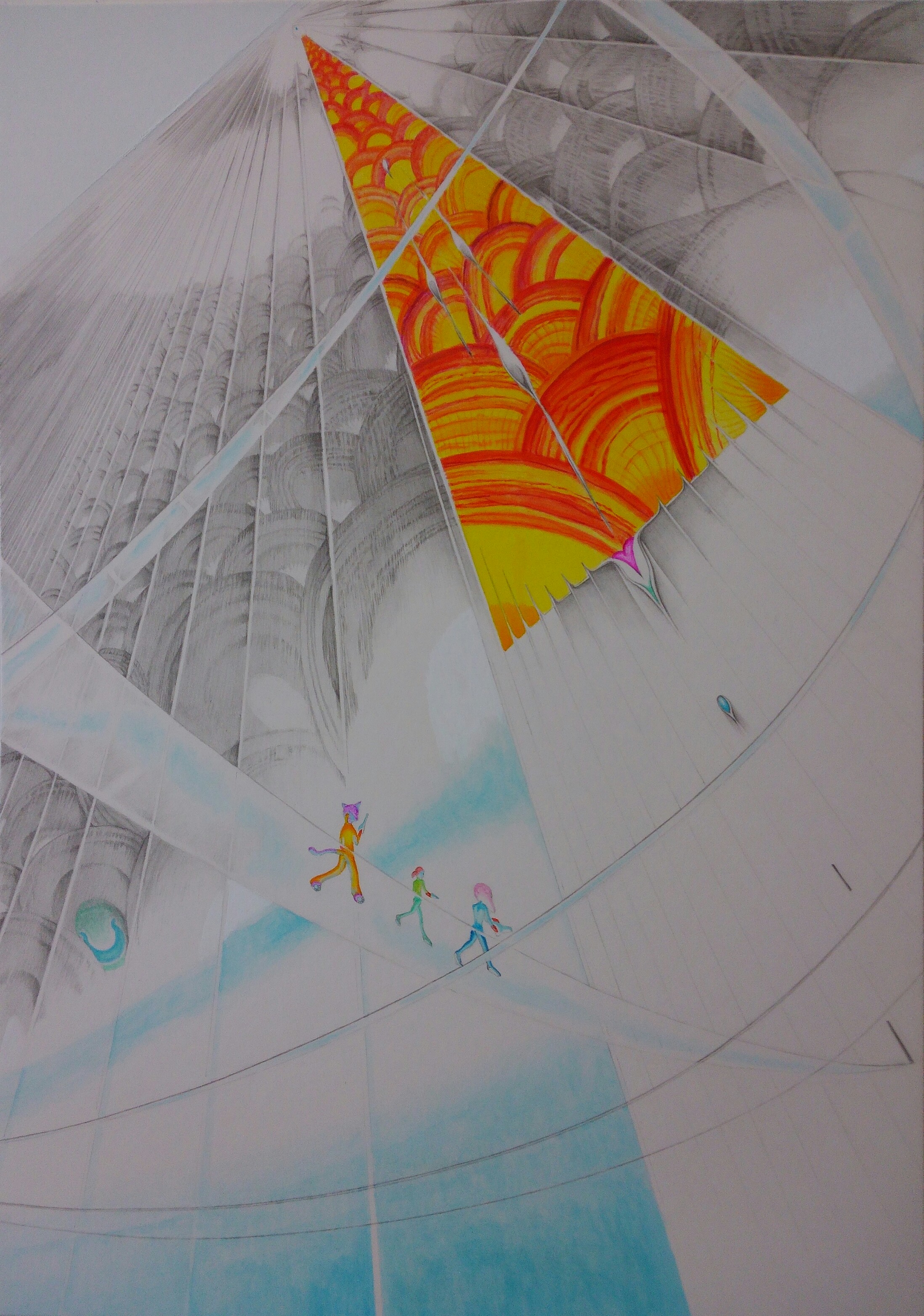

縮小し続ける種族(The tribe that continue shrinking)

acrylic,

canvas 33×24×0.2cm(F4)

2026年

《縮小し続ける種族について(Regarding The tribe that continue shrinking)》

縮小し続ける種族とは、物語【巨大山脈に聳える城(A castle towering in the giant mountain range)】に登場する宇宙種族である。

身長height[m]=(130-歳age)2乗/80+10

上の式は、縮小し続ける種族という宇宙種族の年齢と身長との関係を表す式である。

このアートワークに描かれた縮小し続ける種族は身長25mである。

((130-95)2乗/80+10)=25m

上の式からこの個体は95歳である。

因みにこのアートワークはF4のキャンバスに描かれており、この個体は20cmで描かれている。

25mの個体が20cmで描かれている為、1/125スケールで描かれていることになる。

0.2m/25=1/125

縮小し続ける種族は、産まれた時の身長は220mを越えている。

((130-0)2乗/80+10)=221m

年齢と共に縮小していき、130歳を越えた辺りで身長10mとなる。

((130-130)2乗/80+10)=10m

彼らは130歳を越えた辺りで縮小しきることになる。

その後は縮小しきった姿で生きるのだが、寿命までの年数は個体によって異なる。

(※歳は“縮小し続ける種族”の孵化施設(巨大山脈に聳える城)がある母星の公転時間に基づく。)

《縮小し続ける種族の外観(The Appearance of The tribe that continue shrinking)》

腰部が括れた円筒形の胴体。

円筒形の胴体の天辺から、全周を均等に6等分する位置から、垂れる様に下に伸びる光る帯の様な6本の腕。

光る帯の様な腕の先端は複雑に分割されており、繊細な作業が可能である。

移動する時は、円筒形の胴体の底面から、関節が幾つもある6本の脚が身体を持ち上げる様に伸びる。

6本の脚は6本の垂れ下がる腕の真下の位置にある。

円筒形の胴体の天辺には、それぞれの腕間の位置から変わった形状の6本の目が突き出ている。

《彼らにとって縮小とは(For them, shrinking means)》

彼らは、年齢を重ねるに連れ、身体が縮小していく種族

彼らは食物を摂取することはなく、空間に折り畳まれた次元粒子からエネルギーを摂取している

また同時に、僅かずつではあるが自己の身体自体をもエネルギー源としている為、常に僅かずつ縮小していくのだ

身体の各パーツのバランスは個体毎に若干異なるが、高さ方向/

幅方向/奥行き方向がほぼ均等に縮小していく為、生まれた時の身体のバランスのままに縮小していく

寿命の130歳を迎えると縮小しきった10mの身長で余生を過ごす。

余生の年数は個体によって異なるらしい。

そして突如、更に急に縮んでいき、最後は消えて無くなると言われている。

自分自身の意思で縮小させることも可能であるが、縮小した身体を元に戻すことは不可能らしい。

物語“巨大山脈に聳える城”の中で、彼らは身体を自分自身の意思で縮小させて逃げたと考えられるが、山脈の縦に長い穴(高さ15.6m×幅1.2m)を通ったとすると幅方向の縮小を繰り返して逃げたのかもしれない。

しかし、寿命の130歳での身長は10mだと考えられる為、高さ15.6mの穴を通ったとすると、寿命に近い身長に自ら成ったということになる。

でもその場合でも幅1.2mの穴を通るには、幅のみを更に10倍程も縮小する必要がある。

その様なイレギュラーな縮小が可能かどうかは解らないが、そうしなければ山脈の縦長の穴は通れない。

彼らが自ら身体を縮小させた場合に寿命も縮むのかは解ってはいないが、もし寿命も縮むのだとすると自己の寿命まで縮めてでも私達にあの城の様な場所を知られたくなかったということになる。

それでも私達はあの場所に踏み込んでしまったのだが………

《このアートワークに関連するアートワーク(Artwork related to this artwork)》

※リンク(Link)

→巨大山脈に聳える城(A castle towering in the giant mountain range)

→

《このアートワークに関連する構造説明図(Structural drawing related to this artwork)》

※リンク(Link)

→縮小し続ける種族[構造説明図](The tribe that continue shrinking[structural drawing])

→巨大山脈に聳える城[構造説明図](A castle towering in the giant mountain range[structural drawing])

→縮小し続ける種族の船[構造説明図](The ship of the tribe that continue shrinking [structural drawing])

《物語(Story)》

【巨大山脈に聳える城(A castle towering in the giant mountain range)】

「こりゃ凄いところへ来ちまったなぁ」

ワニ型宇宙種族が声をあげる。

『あぁ、本当に凄いよこれは』

猫型宇宙種族が仰ぎ見ながら答える。

しかし、これは本当に凄い。

こんな場所に街が在って、そしてその頂上近くに城と想われる物が在るなんて。

非ヒューマノイドを追って、この星へやって来た。彼らは巨大な山脈が連なる嶺の方に着陸したと想われた。ここは初めての星だ。辛うじて銀河データベースに載っている。

私達もその嶺に向かった。途中、山脈の中腹に比較的大きな街を船のカメラが捉えた。こんな処に街があるとは、データベースには記載がないが。

そして私達は船をその山脈の嶺に着陸させた。

非ヒューマノイドの船はこの辺りに着陸した筈だった。しかし船の索敵装置には反応が無い。

エネルギー反応、振動観測、熱源探知、空間歪み検知、時間進行差検知、光学カメラで探し、亜空間歪み検知まで試した。

だが彼らは、見つからなかった。何故なのか。

巨大な山脈の頂、標高13000mを超える氷と雪で煌めく真っ白な風景。

私はその風景の中に何かの違和感を覚えた。何だろう。私は目を瞑り感覚を拡げ、何かを感じる様に捜した。

氷と雪の中に、何か、ぼぉうっと青白く発するエネルギーを感じた。

その方向を船の索敵装置で調べる。だが、船は何も感知出来ない。

私は自分の感覚で探した。船の船首から右上方に、何かエネルギー反応がある。光学カメラでそこを調べる。

先程は気がつかなかったが、白い中に何か縦に長い穴の様なものが、見難いがスクリーンに映し出された。

私達は、操縦室に居る3人で船を降り、その穴の様なものを調べることにした。

大気圏内でも使用可能な小型ランチでその穴の前まで飛び、視覚で確認する。

「何だこれは、自然の穴じゃないなぁ」とワニ型。

『そうだね、余りにも直線的な直方体だね』と猫型。

ランチの計測データでは、幅1.2m、高さ15.6mと出ている。

“穴の中からエネルギーを感じるよ”と私。ランチのエネルギー計測でも僅かに反応がある。

「どうする」とワニ型。

『彼ら、ここに入ったのかも知れないね』と猫型。

「あいつら、こんなに細くはないぞ」とワニ型。

「それに平均身長25mの種族だった筈だ、相当しゃがまないと入れないぞ」

『あっ、そうだね』と少し済まなそうに猫型。

私にはそれに絡んで気づいていたことがあった。

“彼ら、身体の形状を変形出来るんじゃないかと想うんだ”と私。

「なんだって」とワニ型。

『どうやって』と猫型。

“船で追い掛けてる時、彼らの思念をずっと受けてたんだ、その時、変なことを話してたんだ”

“縮むの嫌だけど仕方ないって”

二人が目を丸くして私を見つめる。

“彼ら、小さく変身出来るのかも知れない”と私。

“それに嫌なエネルギーは感じないよ、入ってみようか”

二人が私を見つめたまま頷く。

各自、思念パルス銃を装備し、ランチを出て、穴の前に立つ。

「人工的に造られた裂け目だな」とワニ型。

『何で、氷も雪も穴の中には無いのだろう』と猫型。

穴に入った。

何故かそこは暖かかった。

数歩入っただけだが暖かかった。

思わず後ろを振り返るが、しっかりとそこには雪景色がある。なのに、ここは暖かい。

穴の中に向き直り、歩いた。

それほど進んでいないのに、入口の光が何故か全く入らなくなり、真っ暗になってしまった。

二人が僅かに動揺したのが思念で感じられる。

無意識に左右の壁を両手で確かめる。

大丈夫、壁はある。

暗闇の中、時折、壁に触れながら暫く歩いた。

遠く前方に、縦長の僅かに青みがかる白い光が突然に見えてきた。先程、急に暗くなったと同じ様に突然に現れた。

だが、真っ暗の中で、そこまでどれだけ距離があるのか、距離感が全く掴めない。

私達は縦長の光に向かい歩いた。

結構な距離を歩いた気がする。そう想っていた時、なかなか近づいて来なかった光が、急に大きくなってきた。

空間の感覚も、時間の感覚もおかしくなりそうだ。

そして目の前に、出口が、細長く背の高い光の塔となって現れた。

私達はその出口を出た。

そこは、青白い世界だった。

突然の光の空間に投げ出され、眼も、身体の感覚も付いていかない。

眼が馴れてくると、そこは実は薄暗い世界であった。

とても広い盆地の様な空間。

空はとても明るく感じるが、その下のこの空間は、何故か薄暗い。

3人とも目を見張り、暫く立ち竦んでいた。

光に照らされた空に山脈の嶺が連なっているのが、うっすらと見える。

ここは何なのだろう。

目の前に映される携帯立体映像の銀河データベースにも記載はない。

高度13000mの山脈の中に在る、暖かくとても広い空間。

『何だろう、この透明な物』と猫型。

この世界に驚いていたことと、透明であることが、直ぐ足元にあるにも関わらず、それに気がつかなかった。

「真っ直ぐ続いているな」とワニ型。

その透明な橋は出口から真っ直ぐ何処かへ延びていた。

『嫌なエネルギーは感じる?』と猫型。

“いや、感じないよ”と私。

「じゃあ、行ってみるか」とワニ型。

私達は透明な橋を歩き出した。

3人とも渡っている橋の幅に不安を覚えた。

今3人は、1m程しか幅がない橋を渡っていた。

その橋は透明な材質で出来ていて、どれだけの長さがあるのか検討が付かない。透明の為なのか長過ぎるのか先が霞んで見えないのだ。

時折、同じ透明材質の、橋より幅の細い梁が、橋に対して垂直に何本も張ってあり、橋を支えていた。その梁も端が何処にあるのか判らない程の長さだ。

私達は、思念パルス銃を構えて辺りを警戒しながら橋を歩き続けた。

どれだけ歩いただろう、またもや空間の感覚も時間の感覚も薄らぐ中、向かう先に何かうっすらと模様が空一面に在るのに気がついた。何か柵の様に縦に筋が在る模様に想えた。

私達は歩き続けた。

一面の模様はどんどん縦横に大きくなり、明確になっていった。

それは、遺跡の様だった。城の様な、とてつもなく巨大な遺跡。

それは近づくに伴い、どんどん大きくなり迫ってきた。遠くからでも、上や左右の端は霞んで見えなかったが、近づいている今も、見上げても城の天辺は霞んで見えず、左右の端も何処まで在るのか判らない。

透明の橋の上でこんな光景を目の当たりにして、空に浮いている感覚になってしまう。気を付けていないと危うく橋から落ちてしまいそうだ。

視界の総てが城になってしまう程、近づいてきた。自分に向かって倒れ掛かってくるかと想えてしまう。

少し前から、下方から照らされる様に青い光が湧いている。それは良く見ると湖だった。何故か仄かに青く輝いている。

目指す前方の城の様子が次第に判るようになってきた。

城の中央と言って良いのか判らないが、この橋の先の城の壁の一部が細長く縦に紅く光っている。湖の光に気づき始めた頃から、その紅い光にも気づき始めた。

近づくに連れ、それは紅いだけでなく、黄色掛かっていることに気づき始めた。次第にそれは黄色い球体が紅い中で光っていることに気づき始めた。

私達はそれを見上げながらも足元に気を付けて歩みを進めた。

紅くて黄色い光の下、橋の先に、縦長の針の様な黒い物が見える。次第にそれは異様に縦長の入口ではないかと想える様になってきた。

見上げた右上にも橋がもう一本在り、それは向かう入口であろう物の右側にある別の入口であろう物に続いていた。そしてその入口であろう物も同様に不自然にとても縦長であった。

その下の城の壁が、仄かに青く輝いている。そして湖の水の中の壁も青く光ってずっと下まで見ることが出来る。

この透明の吊り橋の下には、これまた透明な、とても青く澄んだ水を湛える湖が拡がっているのだ。

白く光る空の下で、薄暗く暖かいとても広い盆地が拡がり、そこに大きさも判らない位の巨大な城が建っており、そこに行くにはとても長くて細い透明の橋を歩いて渡り、その眼下には青く澄んだ湖が拡がっている。

ここは何なのだろう。

私達は眼を見開きながら入口に向かって歩いた。

『でも、ここ、何か怖いよ』と突然、猫型が少し怯えた声で言った。上を見上げながらなのか、声が上へ抜けた感じに聞こえた。

“本当にそうだね、畏敬の念を感じる”

“それに、橋を渡り始めてから、実は私には無数の魂の叫びが聴こえるんだ。とても苦しいって”

そして私も、目の前に聳え立つ物凄く大きな建造物の紅く黄色い光を見上げた。

“あそこから”

仲間の二人も、顔をひきつらせながら(そう感じた)、見上げた。

そして、私には、ここの中に無数に居るであろう見知らぬ種族の念が、私達が渡っているこの橋の向かう先の袂に、ざわつきながら集まり始めたのを感じた。

そして、見上げた先の建物の中の、巨大な球体の中の物が僅かに動くのを感じた。

私達はこの城の様な場所の針の様な入口に入ることなく、逃げ帰った。

その後、この星の軌道上で私達の船からこの城の様な場所のエネルギー探索を行なった。

軌道上から探った山脈に、何か透明な物質があることが見つかった。あの空間の空となっていたドームだと想われた。そしてその中に巨大な建造物があることを確認出来た。

その建造物が発するエネルギー、その中に納められているものが生命体であること、その生命体の数が10億体に及ぶこと、が判った。

そして、ここが巨大な生命維持装置であることを知った。

詳細がまだ不明なこの星の種族の、孵化装置であることを。

後から判明したことだが、彼らは生まれた時は身長200m強もあり、成長するに従って小さくなっていく。私達が追っていた身長25mの者達は95歳なのだそうだ。放物線を描く様に、歳と伴に小さくなっていき、寿命を迎える頃には身長10mに落ち着くのだそうだ。

そして余生を過ごし、人生を全うする時には、急激に小さくなり、消えて無くなるのだそうだ。

](https://hare-sasaki.com/wp-content/uploads/2026/02/Polish_20260206_010508119-2-scaled.jpg)

](https://hare-sasaki.com/wp-content/uploads/2026/01/Polish_20260127_171846025-scaled.jpg)

](https://hare-sasaki.com/wp-content/uploads/2026/02/Polish_20260215_044551326-scaled.jpg)